¡Arriba la gente, abajo los políticos!

La disparidad entre lo que los ciudadanos esperan de sus políticos y lo que realmente éstos pueden ofrecerles provoca frustración y desencanto. Es el momento de exigir que unos y otros estén a la altura en sus respectivos papeles

En un reciente spot electoral de Ciudadanos, el cliente aparentemente más lúcido y asertivo del bar reclama políticos que estén a la altura de la ciudadanía. Una curiosa forma de resaltar las cualidades del candidato, poniendo, para ello, en el punto de mira a la clase política en general. Quizá sea efectiva, pero no original. Se trata de una lógica discursiva calcada a la que viene desplegando Podemos, contraponiendo ese pueblo llano al conjunto de representantes políticos, que forman la “casta”,dedicada a proteger sus privilegios y los de oscuros intereses empresariales.

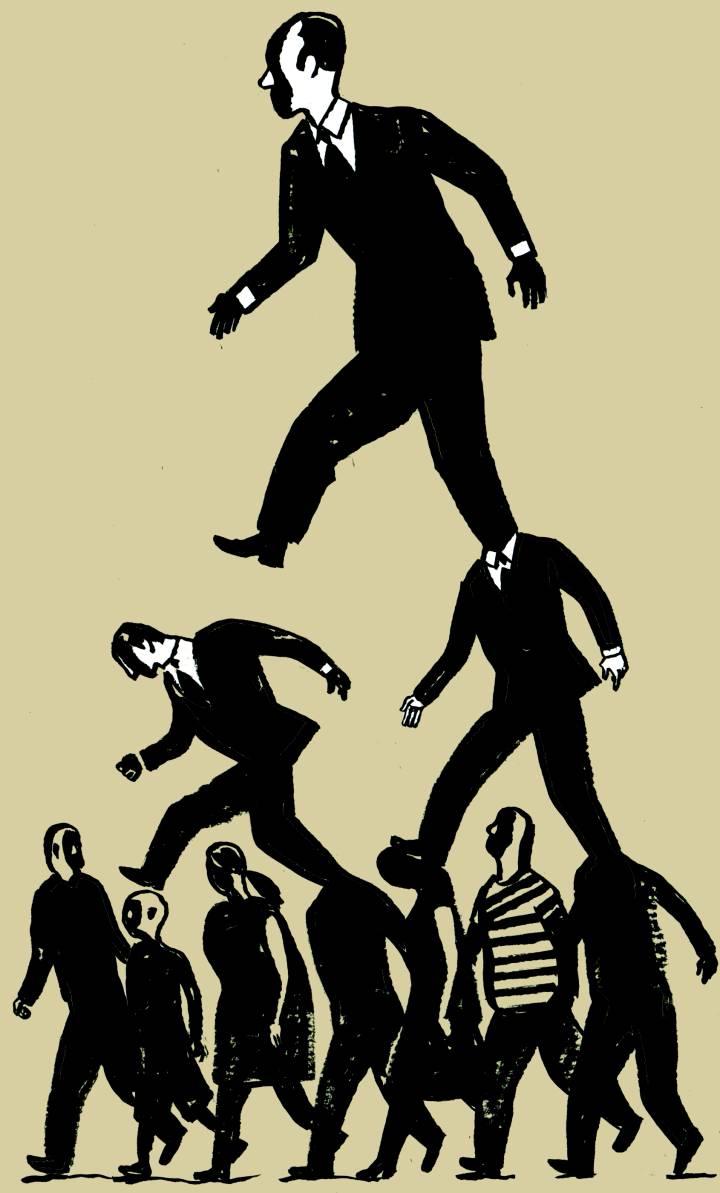

En realidad, denigrar a la clase política o rebajarla moralmente respecto al resto de ciudadanos es un recurso característico de los populismos modernos, y común en un ideario de la antipolítica tejido desde la antigüedad, en el que se idealiza a una ciudadanía esforzada, predispuesta a asumir sacrificios justos y, ante todo, profundamente honesta. Probablemente, Podemos fue quien mejor logró sintetizar ese sentimiento en el lema de otro anuncio electoral del 20-D: “Maldita casta, bendita gente”.

Razones hay para denunciar en los últimos años problemas de representación política, que la clase política no ha sabido atender con la celeridad exigible. Pero es dudoso que deba achacarse a su falta de “calidad” una responsabilidad significativa en la generación de esos problemas. Pocos motivos hay para pensar que los políticos españoles no están a la altura de su ciudadanía. Cuando se examina la evidencia internacional, los datos desmienten que nuestros políticos trabajen poco, cobren mucho, estén poco formados o incumplan sus promesas en mayor medida. Resultaría discutible incluso afirmar que sean particularmente corruptos e inmorales. Ningún argumento académico serio justifica ese concepto impresionista de élites extractivas que Acemoglu y Robinson propusieron para otras latitudes que nada tienen que ver con nuestra democracia.

Tampoco parece que nos hallemos ante una ciudadanía especialmente virtuosa, informada e intolerante con los pecados de sus políticos. Y esta debilidad de la esfera pública sí que parece ser un verdadero factor diferencial, en negativo, en comparación con democracias de referencia de nuestro entorno. Así lo acreditan datos recientes del Barómetro de la Democracia de la Universidad de Zurich: ciudadanos que participan poco en partidos, sindicatos u otras asociaciones, que utilizan aún menos los instrumentos de democracia participativa o directa disponibles en nuestro marco legal, o que compran poca prensa (donde —por cierto— el debate político suele escribirse con trazo grueso de calidad literaria, pero de dato escaso). Aunque en los últimos años se han incrementado los niveles de interés por la política, éstos siguen siendo relativamente bajos y compatibles con elevadas dosis de desafección, desdén hacia la política y los políticos. Esas actitudes se han combinado, no pocas veces, con dosis elevadas de permisividad con los actos de corrupción cometidos por muchos representantes políticos y personalidades sociales.

Denigrar a la clase política es un recurso característico de los populismos modernos

De manera invariable se intuye un problema, de parte del ciudadano, para captar la naturaleza, inherentemente conflictiva y siempre insatisfactoria, de la política democrática, reflejado en tres paradojas sobre lo que los ciudadanos esperan de sus políticos. De entrada, esperamos representantes con cualidades excepcionales, de formación y comportamiento sobresalientes, que conozcan no solo los problemas sino también sus soluciones. Luego resulta que cosechan las mayores audiencias en programas de televisión banales, donde deben mostrarse campechanos y evitar cualquier sutileza o sofisticación. A sabiendas de su audiencia y proyección, los candidatos acuden raudos a ofrecer entrevistas insustanciales, aportando detalles íntimos sobre cosas que les emocionan, preferencias deportivas o, últimamente, alguno lo hace incluso sobre sus mitos eróticos y hábitos sexuales.

Por otro lado, esperamos dirigentes que lideren, marquen orientaciones a la ciudadanía, atiendan a consideraciones estratégicas, y piensen en el largo término. Pero a la vez los queremos sensibles a las preocupaciones inmediatas expresadas por los ciudadanos y que respondan a las directrices fluctuantes de nuestra democracia de audiencia. En esta línea, algunos pretenden convertir el sistema democrático en una suerte de asamblea constituyente permanente, donde los políticos se limiten a ejecutar veredictos de la ciudadanía.

Como colofón, esperamos líderes que se mantengan fieles a sus principios ideológicos y programáticos, que hablen claro y resulten insobornables en el cumplimiento de sus promesas. Pero les reclamamos, a la vez, que estén dispuestos a renunciar a esos principios, sean pragmáticos y alcancen acuerdos en las grandes materias con sus oponentes. Se nos dice que la ciudadanía está harta de políticos que no dialogan, pero no parece dispuesta a recompensar a quienes llevan la iniciativa para pactar. Más bien al contrario, los sondeos apuntan a que los partidos que más se esforzaron por evitar la repetición de elecciones no serán premiados por ello. De confirmarse la notable continuidad del voto entre diciembre y junio, podríamos deducir que, en realidad, los partidos —todos ellos— se comportaron tal como esperaban sus votantes.

Esperamos líderes fieles a sus principios ideológicos y programáticos y, además, insobornables

El problema es que estas paradojas inflan, inevitablemente, lo que el politólogo Stephan Medvic denominó una trampa de las expectativas, la enorme disparidad a menudo existente entre lo que los ciudadanos esperan de sus políticos y lo que realmente éstos pueden ofrecerles. El riesgo proviene de que, en un contexto de escaso margen de maniobra, esa disparidad entre el elevado grado de exigencia y la capacidad real deje a los políticos a la intemperie y alimente la frustración y el desencanto.

Llega el momento de exigir que ciudadanos y políticos estén a la altura en sus respectivos papeles. Y avanzar en la buena dirección pasa, ahora, por exigir a la ciudadanía algo más. No debe convertir las próximas elecciones en una oportunidad perdida para asignar responsabilidades sobre lo que los partidos políticos hicieron —o dejaron de hacer— en los últimos meses, o para evaluar la credibilidad de los respectivos programas y promesas políticas a la luz del nuevo contexto en el que nos van a gobernar los representantes elegidos finalmente. Por su parte, para estar a la altura, los partidos deben manejar con cautela los discursos de la antipolítica, porque sí algo sabemos a ciencia cierta en el análisis político comparado, es que es un arma que carga el diablo.

LOS POLÍTICOS SE HAN BLINDADO CON LEYES PARA APROVECHARSE DEL PUEBLO.

No hay comentarios:

Publicar un comentario